克拉玛依融媒记者 崔文娟

今年正值克拉玛依油田勘探开发70周年,这一喜讯深深牵动着远在3500公里外一位95岁老人的心。他感慨道:“70年对于一座城市来说,依旧正值青春。未来,它必定能够创造出更多奇迹。祝福你,克拉玛依!”

这位老人就是克拉玛依市首位荣誉市民,音乐家吕远。

吕远与克拉玛依结下的不解之缘,始于创作《克拉玛依之歌》,那是新中国音乐史上的一个传奇。这首歌使一座城市成为全中国人的记忆。

钻探克拉玛依一号井的1219钻井队队长陆铭宝生前曾说,《克拉玛依之歌》让全国人民都知道了克拉玛依,全国各地积极支援克拉玛依油田建设,才有了克拉玛依的辉煌。从这方面说,《克拉玛依之歌》就是克拉玛依的名片。

(一)

时光倒流70年。1955年10月29日,克拉玛依一号井喷出工业油流,这是新中国成立以来打出的第一口高产油井,新疆克拉玛依地区发现大油田的消息传遍了全国。

那时,25岁的吕远是中央建政文工团的创作员,他听到这一喜讯,就趴在地图上找 “克拉玛依”,可找了半天都没有找到。

在吕远的想象中,克拉玛依有宽广的蓝天和无垠的戈壁。这个地方令他着迷。他很想为克拉玛依写一首歌。但因对这里了解太少,构思十分吃力,不得不暂时放下创作。

1958年初,吕远被分配到兰州炼油厂。临行前,歌唱家朱崇懋提出,希望吕远在大西北创作出一首歌,从一个“游子”的角度歌唱祖国的变化。吕远郑重地答应了。

那时的兰州炼油厂加工的就是克拉玛依开采的石油,广播、报纸上不时播发有关克拉玛依的消息,使吕远备受鼓舞。他关注着克拉玛依的每一点信息、每一个成就,收集了大量关于克拉玛依的资料。

有一次,他在工地上看了一部纪录片《从阿拉木图到兰州》,影片中展示了克拉玛依油田的壮阔荒寂和石油工人的艰苦奋斗,使他对这片土地充满憧憬。他觉得自己和克拉玛依的距离在逐渐缩小,他的创作欲望开始涌动。

一天晚上,吕远感觉腹稿已然成熟,便趴在简陋工棚的被褥上,将他对克拉玛依的梦想与痴迷,借助六弦琴进行试弹,通过五线谱予以记录。渐渐地,纸上仿佛回荡着油流的回声,奔腾着马群的疾影……随着音符的组合、旋律的律动,《克拉玛依之歌》一气呵成。

《克拉玛依之歌》的歌词描绘生动入微、新颖别致,旋律构造巧妙优美。歌曲中,吕远将自己想象成一个骑着马儿的放牧人,前后两次来到克拉玛依。初见克拉玛依,只见寸草不生的无垠戈壁、漫天的黄沙,令人望而却步;再见克拉玛依,辛勤的石油工人已经用双手把这里建成一座生机勃勃的城市,眼前的美景令人欢呼雀跃。

这种鲜明的对比,通过歌词的细腻处理得以呈现。在旋律的创作上,吕远增强了场景的对比效果。歌曲中的弹唱风格,鲜明如骏马奔驰般的切分节奏,以及表现开阔心境的颤音,使得整首歌曲既具有民族特色,又富有时代气息。

“倘若没有那些石油人建设克拉玛依,我所创作的歌曲不过是一片飘零的黄叶。正是这座城市的人民挥洒的汗水,赋予了这首歌以灵魂。” 吕远说。

吕远将完成的作品交给中央建政文工团的歌唱演员吕文科和广播文工团的歌唱演员朱崇懋。朱崇懋很快灌制了唱片,在全国发行;吕文科一直在北京演唱:“啊克拉玛依克拉玛依,我要为你建设再加把力气。啊克拉玛依克拉玛依。让那大西北变得更美丽……”

(二)

1959年,中央人民广播电台播出了这首歌曲。自此,《克拉玛依之歌》迅速传遍祖国的大江南北。

正是这首歌使祖国大西北的“宝石”——克拉玛依名扬天下;正是这首歌激励着无数有志之士怀着开辟新天地的决心,从祖国的四面八方奔赴这块神奇的土地,用自己的勤劳和智慧,唤醒了沉睡的“沙漠美人”。

当时,有一位大学生给吕远写信说:“《克拉玛依之歌》鼓舞了我,我要去克拉玛依,参加克拉玛依油田的建设,并在那里安家立业。”

克拉玛依油田的一位专家说:“不论我走到哪里,一听到《克拉玛依之歌》,我的胸膛就挺起来了。”

20世纪六七十年代,克拉玛依的原油产量已占全国四成以上,奠定了新中国石油工业的基础。

克拉玛依没有忘记吕远。1985年,克拉玛依油田勘探开发30周年时,吕远受邀来到克拉玛依,并被授予克拉玛依市 “荣誉市民”的称号,吕远由此成为克拉玛依第一位荣誉市民。

吕远第一次踏上这片令他魂牵梦绕的土地,看着楼房错落的小城种满白杨,闻着扑面而来的沙枣花香,他感慨道:“虽然第一次来到克拉玛依,但我早已将这片土地视作了故乡。”

亲眼见到戈壁新城,再次点燃了吕远的创作激情,一曲《克拉玛依新歌》由此诞生:“三十年的岁月,三十年的汗水,戈壁滩上换了一片新天地,柏油公路四通八达,崭新楼群拔地而起,清清湖水泛着那游艇,条条大街都向我张开欢迎的手臂……”

吕远将《克拉玛依新歌》交给了已经50多岁的吕文科。吕文科一如既往,倾注了全部感情,又把克拉玛依的歌声送到了祖国的每一个角落。《克拉玛依新歌》不仅唤起了老一代人对克拉玛依的怀念,也唤起了新一代人对克拉玛依的向往。

(三)

克拉玛依建市40周年之际,吕远再次决定创作一首全面反映克拉玛依精神面貌的《克拉玛依组歌》。

那年北京的夏天闷热而极少刮风。由《采油女工》等十首歌曲组成的《克拉玛依组歌》,大都是吕远汗流浃背地在房间里完成的。

随后,几十位演奏家和合唱团以及包括于淑珍、杨洪基、柳石明等歌唱家们,冒着酷暑一遍又一遍录音和制作。而组歌的开头,是吕文科于1958年演唱的《克拉玛依之歌》的原始录音,那是与克拉玛依市同龄的歌声。

《克拉玛依之歌》《克拉玛依新歌》《克拉玛依组歌》用诗一样的语言和美妙的音符记录了中国石油工业史上的重要轨迹。正是一代又一代石油工人们不屈不挠的奋进与拼搏,克拉玛依才有了歌中所唱的变化,成为我国重要的石油石化基地。

2008年,克拉玛依建市50周年之际,吕远将珍藏了50年的《克拉玛依之歌》手稿捐赠给克拉玛依市档案馆。他深情地说:“这手稿应当属于这里的石油人,是他们为国争光的豪迈气概给了我创作的灵感。”

2015年,吕远再度创作新歌——《克拉玛依奔向新的胜利》,这首歌是他为克拉玛依油田勘探开发60周年而作。

而让吕远魂牵梦萦的“家乡”克拉玛依也发生着翻天覆地的变化。2025年,在迎来克拉玛依油田勘探开发70周年时,克拉玛依全力向着油气当量突破2000万吨目标冲刺;克拉玛依云计算产业园区重点项目被列入国家重大工程,西北地区首条直达北上广的国际互联网数据专用通道在此开通;数字经济核心产业产值平均增长率保持在每年10%以上。6个大型数据中心可容纳标准机柜6.5万个,智能算力规模达到 17000P,位居全疆第一;拥有国家A级旅游景区19个,旅游接待人数年均增长率约22%;5月23日,克拉玛依再次获得“全国文明城市”称号。

“创作了《克拉玛依之歌》开始,我的心已不可改变地和克拉玛依连接在了一起。我不由自主地追随着她、热爱着她,并且从属于她,没有什么力量能使我再和她分开。我不知道我还能有多少时间,也不知道继《克拉玛依新歌》和《克拉玛依组歌 》之后,我还能写些什么‘之歌’,但我知道,只要我还活着,我就会让克拉玛依的歌不停地唱下去……”吕远说。

克拉玛依热切期盼着……

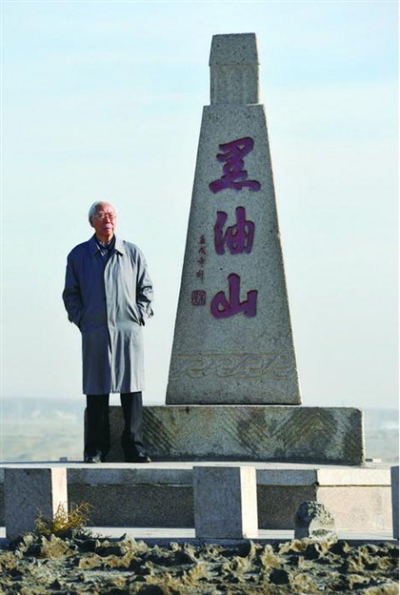

吕远每次来克拉玛依,都要去黑油山看一看。 本报资料图

放大

放大